Чем дольше отстаиваешь права, тем неприятнее осадок.

Пожалуй, ни одно событие российской истории XX века не было окружено таким ореолом из недомолвок и вымыслов, как переезд советского правительства из Петрограда в Москву 10–11 марта 1918 года.

читать дальшеПеренос столицы из одного города в другой — эпохальное событие для любого государства. Советские историки, традиционно называя каждый ленинский шаг историческим, переезда правительства в упор не замечали. Но почему?

23 февраля 1918 года в боях под Псковом и Нарвой отряды Красной Гвардии одержали свою первую победу над немцами. При этом советская историография упорно забывала, что победа была кратковременной — уже 26 февраля произошел полный разгром красногвардейских отрядов под Псковом, 4 марта под Нарвой, немцы вышли к реке Луге примерно в 100 километрах от Петрограда. А 3 марта в Бресте был заключен мирный договор с Германией.

Еще 26 февраля Совнарком принял постановление о переводе столицы Советской России из Петрограда в Москву. Официальный предлог — требования политической стратегии и военной безопасности. Исход боев наглядно продемонстрировал, что немцы без особых усилий могут овладеть Петроградом и, свергнув правительство, потребовать безоговорочной капитуляции.

Кроме того, с берегов Луги немцы вполне могли обстреливать Питер из сверхдальнобойных орудий, вроде тех, из которых они обстреливали Париж. Но входило ли это в планы германского командования? Ведь ленинское правительство было наиболее лояльным по отношению к Германии. А на смену большевикам пришло бы стремительно набравшее силу Белое движение, настроенное к Германии крайне враждебно.

Сама же Германия к весне того же года уже практически дышала на ладан, и такой поворот дела только бы ускорил ее поражение. Таким образом, эвакуация правительственных учреждений из Петрограда носила характер обыкновенной номенклатурно-чиновничьей паники и бегства. Кстати, современники этого события, в том числе и высокопоставленные, это именно так и понимали.

Практически сразу же после принятия постановления Совнаркома в Петрограде развернулась лихорадочная эвакуация правительственных учреждений и властных структур. Со станции Петроград-Московский ежедневно отправлялось в Москву до 20 эшелонов! И это — в условиях жесточайшего топливного кризиса и полупарализованного транспорта!

Разумеется, все происходило в условиях строжайшей секретности. Каким образом удалось засекретить эту лавину эшелонов из Петрограда — вопрос, ибо такая интенсивность транспортного потока вполне соответствует нынешнему пассажирскому движению между двумя столицами. Любопытно, что во всех публикациях, посвященных переезду правительства из Петрограда в Москву, причина секретности объясняется однозначно: возможность враждебных действий со стороны эсеров, а не немцев!

Не оспаривая полностью такой возможности, хочется напомнить, что вооруженные разборки между большевиками и эсерами начались значительно позже. А в начале 1918 года действительную опасность для большевиков представлял Викжель — влиятельный профсоюз транспортных рабочих, открыто занимавший антибольшевистскую позицию.

Правда, большевики еще в январе созвали чрезвычайный всероссийский съезд железнодорожников, который провозгласил ликвидацию Викжеля и образование большевистского профсоюза — Викжелдора. Но авторитет ликвидированного профсоюза в среде железнодорожников был несоизмеримо выше, чем у новоявленного Викжелдора. Прибавьте к этому и крайнее недовольство рядовых железнодорожников правительственной эвакуацией. Они полагали, что их бросают на произвол судьбы.

Угроза саботажа при эвакуации правительственных учреждений была вполне реальна, вот только исходила она не от немцев и не от эсеров, а от простых железнодорожников! Ветераны бывшего паровозного депо Петроград-Московский рассказывали, что когда от железнодорожников потребовали подготовить три паровоза для правительственных поездов, вспыхнул стихийный митинг.

Рабочие наотрез отказались выполнять это требование: «Никаких паровозов! Пусть они (ленинское правительство — авт.) либо здесь остаются, либо катятся в Москву на своих двоих!». Немало сил пришлось потратить представителям Викжелдора, чтобы убедить митингующих в том, что переезд правительства, а следовательно и паровозы нужны «для великих целей революции». Эпизод второстепенный, но он характеризует отношение рядовых железнодорожников к новой власти.

В ночь с 8 на 9 марта из Петрограда были отправлены два спецпоезда с делегатами Съезда Советов во главе с Яковом Свердловым. Дабы уменьшить возможность диверсии в пути следования, Яков Михайлович распорядился, чтобы депутаты от различных фракций перед посадкой в вагоны были перетасованы, как колода карт…

Наступал самый ответственный момент — выезд Совнаркома во главе с Лениным. «В Петрограде на Николаевском вокзале было три поезда: в одном должен был уехать Ленин и члены Центрального Комитета, в двух других — Всероссийский центральный исполнительный комитет и учреждения первой важности», — так описывал этот эпизод Алексей Толстой в своей повести «Оборона Царицына».

Поездов было действительно три. Один из них был сформирован на станции Обухово, т.е. недалеко от места отправления, второй поезд на Северо-Западной дороге, а третий… вообще в Москве, после чего их перегнали в Петроград.

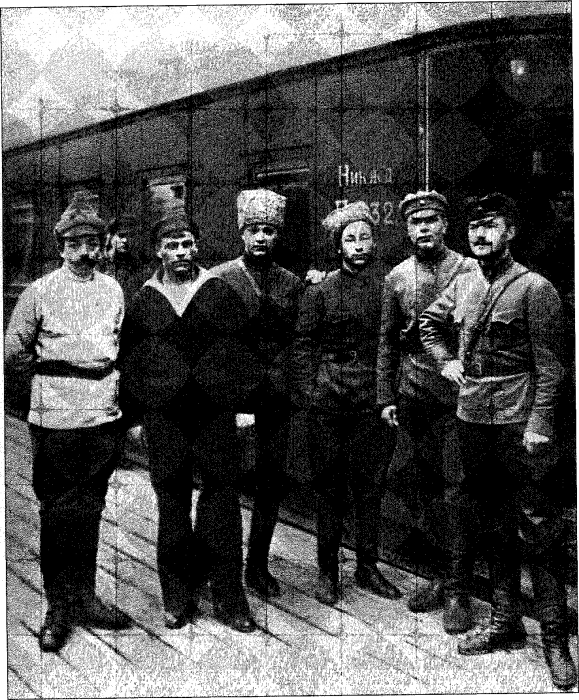

На Николаевский вокзал Петрограда подали два поезда, а третий поезд был подан к малозаметной платформе Цветочная, находящейся на боковой ветке неподалеку от Московской Заставы на окраине тогдашнего Петрограда. Именно этот поезд предназначался для первых лиц партии и Совнаркома, в том числе и Ленина. Ему был присвоен номер 4001 — в соответствии с тогдашней нумерацией литерных поездов. Охрану поезда из 6 или 7 вагонов обеспечивали латышские стрелки в количестве 100 человек под командованием Э. Берзиня.

Москва. Командиры и политработники 1-го легкого артиллерийского дивизиона.

В первом ряду третий слева командир дивизиона Эдуард Берзинь.

В 18.00 пассажиры были готовы, ждали Ленина. Только в 21.30 он со своим ближайшим окружением выехал из Смольного. В целях конспирации маршрут пролегал по второстепенным улочкам, в здании Смольного всю ночь не гасили свет. В 21.45 первый спецпоезд отправился от перрона Николаевского вокзала.

В 22.00 от Цветочной отошел и 4001-й…

Почему ленинский поезд был отправлен от платформы Цветочная? Авторы ряда публикаций утверждают, что якобы ВЧК раскрыла зловещий эсеровский заговор: взорвать мост через Обводный канал, когда по нему пойдет поезд с Лениным. Эта сенсация — чистейший вымысел.

Неизвестно, почему для теракта против Ленина эсеры выбрали именно этот мост — небольшой, расположенный в двух шагах от вокзала, в людном месте и к тому же многопутный. Если бы такой заговор был, то взрыв целесообразней было бы осуществить в менее людном месте, на любом другом мосту, которыми и поныне изобилует трасса дороги. Например, взрыв поезда на мосту через Мсту не оставил бы Ильичу шансов на спасение.

Впрочем, и без эсеровского заговора происшествий с поездом № 4001 хватало. Из одной публикации в другую кочует полумистическая история, что якобы вслед за первым спецпоездом с Николаевского вокзала неожиданно вырвался какой-то загадочный «черный поезд без огней с двумя паровозами». Этот таинственный поезд вклинился перед ленинским и тормозил его движение. Так продолжалось до Малой Вишеры (У А. Толстого — до Любани), где пассажиры «черного поезда» — анархисты — попытались отбить у ленинского поезда… паровоз! И только якобы вмешательство латышских стрелков спасло руководителей государства.

Скорее всего, история с черным поездом — плод чьей-то неуемной фантазии. Железная дорога — не шоссе, где каждый может перестраиваться из одного ряда в другой когда заблагорассудится. Если бы между двумя спецпоездами по чьему-то недосмотру самовольно вклинился бы третий, то он взрезал бы стрелочный перевод, и ленинский поезд, следуя за ним, неизбежно потерпел бы крушение, так и не выйдя за городскую черту Петрограда. Наконец, куда смотрела ВЧК? Неужели, она не могла навести порядок хотя бы на несколько часов всего-то на одной станции Петроград-Московский?

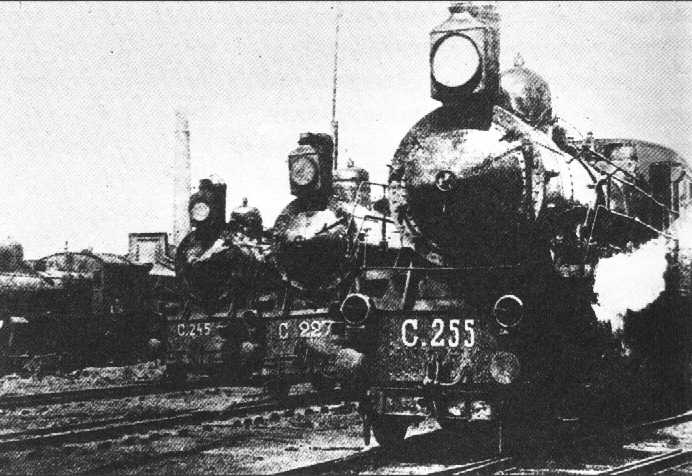

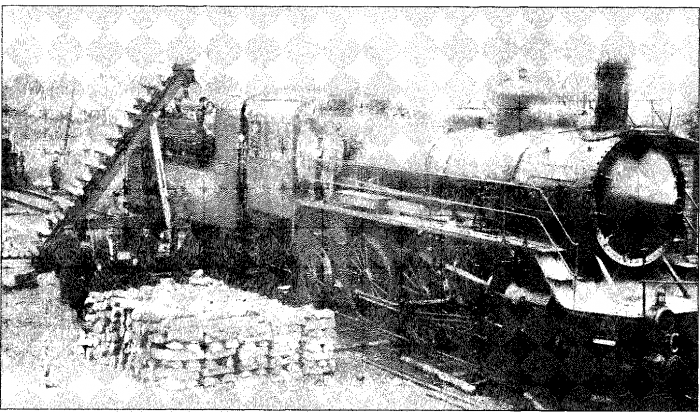

Вероятно, история с «черным поездом» придумана кем-то из ответственных работников дороги, сопровождавших литерный поезд, для оправдания какого-то сбоя в движении. В голове всех правительственных поездов стояли паровозы серии С — одни из самых лучших и быстроходных паровозов в России, способных развивать скорость до 125 км/час. В качестве топлива использовались дрова (кстати, возможно именно из-за этого и произошел сбой графика движения — ведь дрова являются менее калорийным топливом, чем уголь).

Как и все поезда в ту эпоху, 4001-й вели поочередно 4 паровоза, сменяя друг друга в Малой Вишере, Бологом и Твери. Номера паровозов, которые вели поезд № 4001 на участке от Петрограда до станции Бологое, история не сохранила. От Бологого до Твери литерный поезд вел паровоз С-325. В Твери к 4001-му подали С-245, которому суждено было стать самым знаменитым паровозом серии С — именно он доставил в Москву первое советское правительство, вернув Москве утраченный столичный статус.

Вела паровоз С-245 локомотивная бригада в составе машиниста Ивана Батурова, помощника Захара Карелина и двух кочегаров, чьи имена остались неизвестными. Кто бы мог подумать, что через 70 лет бывший помощник машиниста С-245 З. В. Карелин, будучи в возрасте 92 лет на страницах «Вечерней Москвы» будет вспоминать подробности этого переезда!

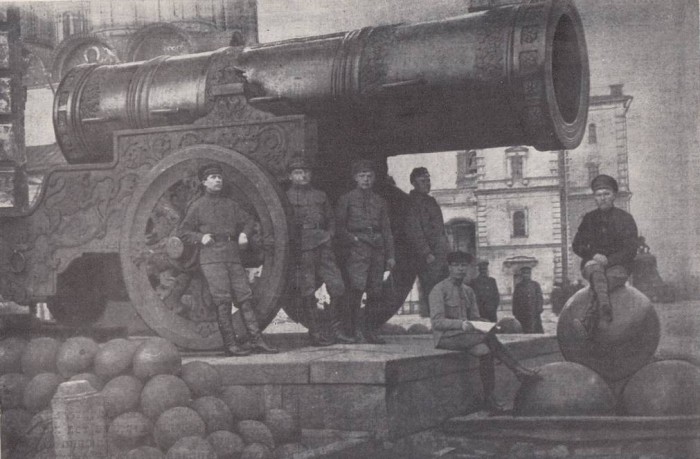

11 марта около 20 часов поезд № 4001 остановился под сводами Николаевского вокзала Москвы. В этот же день в газетах было опубликовано сообщение о выезде Совнаркома из Петрограда с указанием даты — 11 марта. Это была еще одна дезинформация, ибо в это время правительственные поезда уже давно находились в пути. А 16 марта 1918 года Москва была официально объявлена новой столицей государства.

Сразу же после принятия постановления Совнаркома в Петрограде развернулась лихорадочная эвакуация правительственных учреждений и властных структур. Со станции Петроград-Московский ежедневно отправлялось в Москву до 20 эшелонов! И это — в условиях жесточайшего топливного кризиса и полупарализованного транспорта!

Как известно, все связанное с именем Ленина в СССР неизменно считалось священным. В свете этого судьба «ленинского» паровоза С-245 оказалась более чем странной. До конца 1960 года он водил поезда, а 26 декабря 1960 года был исключен из инвентаря и отправлен в металлолом. Как такое могло получиться?

Ведь к тому времени уже давно стали музейными экспонатами паровоз Р2-293, на котором Ильич нелегально ездил в Финляндию, У-127, который вел траурный поезд и несколько других локомотивов, лишь косвенно связанных с именем Ленина.

По-видимому, причина этого одна — секретность, которая долгие годы окутывала подробности переезда правительства из Петрограда в Москву. Эта секретность сыграла злую шутку с многочисленными искателями ленинских реликвий. Только в 1968 году, в преддверии 50-й годовщины переезда, вспомнили о паровозе С-245. К сожалению, самого паровоза уже не существовало.

То, что произошло дальше, можно было назвать реинкарнацией паровоза С-245. В ее основе лежало желание любителей железнодорожной старины сохранить известный уцелевший в полуразбитом состоянии паровоз серии С за номером 68. Его и выдали за ленинский паровоз С-245, что послужило основанием для сенсационных публикаций начала 1980-х годов — найден ленинский паровоз! Летом 1983 года он был восстановлен в депо Ховрино. Планировалось установить его на Ленинградском вокзале Москвы.

Однако дело затянула бюрократическая канитель.

А затем накатила «перестройка». Паровоз оказался никому не нужен и его передали в Санкт-Петербург в музей Октябрьской железной дороги, расположенный на Варшавском вокзале северной столицы, где ему вернули его родной номер — 68. Так закончилась эта история…

Михаил ЕГОРОВ

ТАКЖЕ: Спецпоезд Наркомвоенмора Льва Троцкого

@темы: занимательная История, БРОНЕПОЕЗДА

-

-

08.11.2016 в 22:26Можно сделать перепост в ж/д сообщество?

-

-

08.11.2016 в 22:29Ті пройдись по теме, может что еще найдешь.

-

-

08.11.2016 в 22:33Спасибо)

-

-

08.11.2016 в 22:44-

-

08.11.2016 в 23:08Там в основном фоточки:

railwaysworld.diary.ru/

-

-

09.11.2016 в 08:17-

-

09.11.2016 в 09:38Два замечания по теме.

Во-первых, судя по воспоминаниям и газетам Петрограда февраля-марта 1918 г., в городе царил Большой Драп. Ежедневные слухи среди обывателей о том, что немцы взяли Псков и уже в паре дней пути от города, что английский флот высадил десант на побережье Финского залива и через день будет в городе, что от Мурманска двигается эшелон с вооружёнными греками, которые раздают населению пайковый шоколад, что от Гельсингфорса двигаются на город вооружённые немцами финские егеря...И, соответственно, ежедневные же газетные сообщения о дичайшей давке на всех ж.д. вокзалах на все отходящие из города поезда, о попытках властей регулировать эту давку, о колоссальных суммах, которые дерут почуявшие спрос железнодорожники за право пройти на вокзал, за право пропустить с собой более полупуда багажа, за право купить билет на поезд (каковые билеты тоже мгновенно взлетели в цене)...

Во-вторых, в описанных выше условиях железнодорожники стали своего рода мафией - и оставались ею аж до конца гражданской войны. Организованность, контроль над ключевой инфраструктурой, возможность перевозить людей и грузы (в том числе - продовольствие, в том числе - возможность диктовать на это цены) - причем поезда ходили даже через фронты гражданской войны. И кто-то, а уж власти имели возможность с этой мафией торговаться и договариваться.

-

-

09.11.2016 в 21:59Я знаю, при чем не смотря на ВСЕ годы войны Ж\Д работала исправно. Так что еще не ясно что хуже - такая "мафия" или"народная власть с выборными командирами.

-

-

10.11.2016 в 00:09Исправность там тоже была, конечно, относительная, по сравнению с довоенным временем. Но на тогдашнем пепелище и это было ого-го.

-

-

02.01.2017 в 21:57Почему Р-то?

-

-

02.01.2017 в 21:59-

-

02.01.2017 в 22:00