Чем дольше отстаиваешь права, тем неприятнее осадок.

Русско-японская война 1904–1905 годов вызвала к жизни сатирические образы не только «японца-агрессора», но и его «соседей», вовлечённых в дальневосточный конфликт.

Лукавая покорность Кореи и интриганство умудрённого опытом Китая резко контрастируют в журнальных фельетонах и карикатурах с агрессивной «детскостью» поведения Японии.

Читать дальшеВпрочем, что касается отношения упомянутых государств к России, то у журналистов-сатириков, травмированных событиями Русско-японской войны, сомнений не возникало: пусть и в разных формах, но все эти страны или настроены к России недоброжелательно, или стремятся извлечь выгоды из схватки России и Японии...

Чаще всего все три дальневосточных персонажа – «японец», «кореец» и «китаец» – изображались вместе, как трио «заклятых друзей».

В материалах журнала «Стрекоза» находим стереотипные описания внешности и не менее клишированные психологические характеристики «героев» дальневосточной драмы: «Японец — вихрастый и шустрый живчик, во фраке и цилиндре, в опорках, с кривою саблею. Кореец — меланхолический мужчина в детской соломенной шляпке с розовыми лентами. Китаец — заспанный великан, грозный и неповоротливый; заплетает свою косу».

Свод критических характеристик этих персонажей находим в стихах из журнала «Осколки», сплошь состоящих из политических стереотипов, отразивших обострение конфликта на Дальнем Востоке:

Беден, слаб и неуклюж,

С видом рабским и умильным

Поневоле он, как уж,

Извивается пред сильным;

Для него различья нет –

Варвар то иль европеец…

Кто он? – дайте мне ответ.

– Разумеется, кореец…

И воды не замутит.

Но, хитрец с душой корыстной,

Нож под кофтою таит

Пред культурой ненавистной.

Плох его нейтралитет;

Впрочем, он труслив как заяц…

Кто он? – дайте мне ответ,

– Разумеется, китаец.

Мал, но храбр, натурой дик,

Хоть культурой фанфаронит;

В бой не вступит напрямик,

А хитрит он и шпионит;

Весь в долгу, мечтой согрет

Призанять хотя червонец…

Кто он? – дайте мне ответ,

– Разумеется, японец!

Равнодушная сервильность «корейца», осторожная хитрость и явное корыстолюбие «китайца», дикая храбрость, помноженная на авантюризм, «японца» – все эти свойства, приписываемые дальневосточным соседям, будут не раз обыгрываться русской сатирой как проявления тайной или явной враждебности этих государств к России. Однако, по мере втягивания России в дальневосточный конфликт, в сатирических изданиях всё чаще будут появляться сюжеты, связанные с внутренними противоречиями в «треугольнике конфликтности» – между Китаем, Японией и Кореей.

Корее меньше других «достаётся» от русских сатириков. Что, впрочем, и не удивительно – с учётом международной ситуации вокруг этой страны, ставшей «яблоком раздора» в регионе ещё в конце XIX века. В самом начале 1904 года «Будильник» довольно иронично отзывается о перспективах японской агрессии против Кореи, а заодно – об откровенной лжи, распространяемой японской пропагандой в отношении событий в регионе.

Журнал помещает сатирический комментарий по поводу «телеграфных известий», судя по которым «у берегов Сеула явилась японская эскадра из трёх бумажных кораблей, – японцам розданы цветные фонари для иллюминации». Журнал тут же делает свою «поправку»: «По расследованию оказалось, что у Сеула нет берегов и у берегов нет Сеула, ибо это – город сухопутный, а "фонари" японцам поднесли корейцы в драке».

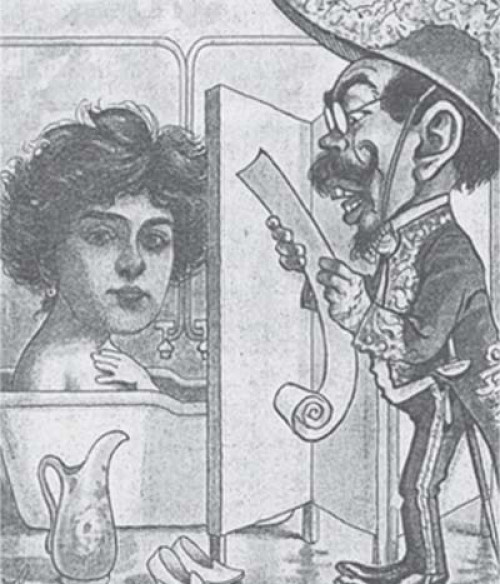

Корея как первая жертва международной агрессии и как главный, по мнению многих исследователей, «приз», в поединке между Японией и Россией, часто предстаёт в женском облике, что находит объяснение, в том числе, и в присущем европейцу ориенталистском взгляде на Восток. Занятие японскими войсками Пхеньяна и требования, выдвинутые при этом в адрес корейских властей (февраль 1904 года), журнальные сатирики комментируют характерным рисунком.

На нём европейского вида (но по контексту кореянка) симпатичная особа спокойно принимает ванну (!), с лёгким недоумением выслушивая официального японского представителя, ворвавшегося в её покои чтобы зачитать некие предписания.

Смысл их отражён в подрисуночных стихах, иронично оценивающих формы и перспективы покорения японцами Кореи:

В безумной фантазии рея,

Довольны затеянной кашей,

Японцы сказали: «Корея

Должна быть провинцией нашей».

Жена богдыхана смеётся

Над вестью и наглой, и странной.

И смело сидеть остаётся

Как встретила – в комнате ванной.

И смотрят державы другие:

«Уж если жена

Смеётся, то вряд ли Россия

Струхнёт самозваного хама»!

(Легкомысленное веселье русской печати на тему японских устремлений в Корее несколько удивляет, с учётом событий сравнительно недавнего времени, о которых журналисты не могли не знать. В 1895 году корейская королева Мин уже стала жертвой японской агрессии, что вызвало настоящий скандал в мире.)

В те же дни 1904 года к корейской теме подключается «Будильник». В форме «корреспонденции» из Сеула журнал помещает сообщение о том, что «корейский император произведён японцами в маркизы и упрятан от подавляющих дружеских почестей в загородный дворец. Резиденцию занял маркиз японский Ито, произведённый в императоры и встреченный с энтузиазмом туземцами. Счастливые корейцы в честь японских друзей распарывают себе животы».

«Счастливым корейцам» и в самом деле было от чего «ликовать». И семи лет не прошло с тех пор, как Корея, официально провозглашенная империей, начала свой путь модернизации, обретя независимый статус, приняв свою первую конституцию, приступив к реформированию армии и экономики. Это в целом удачное начало нового этапа развития страны было прервано агрессией Японии и Русско-японской.

Китаец – второй после японца по частоте появления на страницах русских сатирических журналов дальневосточный персонаж – предстаёт сразу в двух своих амплуа: с русскими он успешно торгует продовольствием, а с японцами – сведениями о русских (сатирики особо подчеркивают:

и тот и другой товар у него – «не первой свежести»).

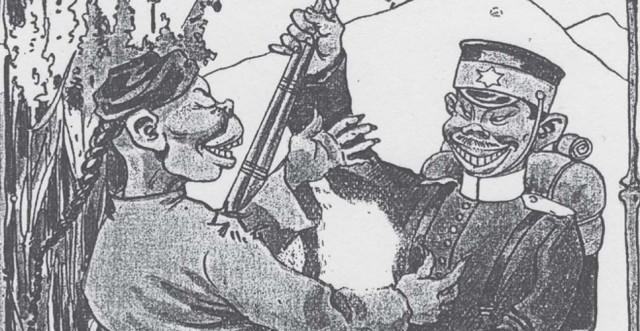

Более того, уточняется, что «китайцы-купцы зарабатывают гораздо больше, чем разбойники-хунхузы». Хунхузскому сюжету как символу процветающего китайского грабежа, выгоду от которого стремятся получить и Япония, и даже Англия, посвящено множество публикаций на протяжении всей войны. На одной из карикатур «Будильника» под названием «Союз цивилизованного японца и дикого хунхуза» оба действующих лица изображены близнецами, лишь одетыми по-разному. Спеша заключить в свои объятия хунхузского грабителя, японец сопровождает свой жест словами: «– Пусть наш союз поразит весь просвещённый мир: будем убивать живых и cдобивать раненых!..»

Журнал «Стрекоза», обращаясь к хунхузской теме, стремился показать, как сокрушительно воздействует сочетание японской агрессии и западного проникновения на Китай, провоцируя китайцев на грабежи, убийства и прочие жестокости.

Главным политическим вопросом, связанным с Китаем, сатирики видят китайский нейтралитет, сомнительность которого была очевидна для многих наблюдателей. Фальшь «миролюбивой» риторики не слишком нейтральных китайских властей неизменно присутствовала в русской журналистике как объект разоблачения и критики. Своим фельетоном «Китайское письмо», сделанным в форме ноты Китая в адрес европейских держав, журнал «Осколки» прямо говорит о стремлении Поднебесной возвратить себе Маньчжурию: «Так как Россия и Япония державы воинственные, а Китай держава мирная, и так как Европа сочувствует миролюбию, а не войне, то уж в силу этого принципа Маньчжурия должна быть отдана тому государству, которому Европа больше сочувствует, то есть миролюбивому Китаю».

«Китайский нейтралитет» на всём протяжении боевых действий был удобным поводом для журналистской иронии, приобретя стереотипные визуальные черты: крупная, неподвижная фигура китайца (невозмутимо-лицемерное выражение лица, неизменная коса, традиционная одежда), за широкой спиной которого удобно расположился маленький, но воинственный японский артиллерийский расчёт.

Впрочем, во многих публикациях подчёркивается двурушничество и расчетливость Китая в отношении Страны восходящего солнца, что преподносится русскими сатириками как закономерное воздаяние японцам. Воздаяние за неразумное вмешательство в дела Поднебесной, за использование китайской территорий как плацдарма для продвижения своих интересов в регионе, за агрессию в ходе Японско-китайской войны 1894–1895 годов, открывшей «ящик Пандоры» на Дальнем Востоке и привлекшей к нему корыстные устремления европейских держав.

Так, журнал «Стрекоза» на протяжение всех военных месяцев публикует «диалог с продолжением» – серию карикатур, на которых два персонажа – китаец и японец – обсуждают злобу дня. При этом хитрый, спокойный китаец то подначивает хвастливого японца, выставляя его полным глупцом, то пытается его вразумить, то просвещает по части поведения западных держав и того, чего от них можно ждать азиатам...

Японецъ. Слушалъ о нашей послѣдней побѣдѣ?

Китаецъ. А зачѣмъ же ваши воины,

не дождавшись конца сраженія, побежали?

Японецъ. Это чтобы скорѣе начальству доложить о своей побѣдѣ.

Китаецъ. Боюсь я за тебя, открыто сказать.

Японецъ. Почему?

Китаецъ. Потому что у тебя кавалеріи мало.

Японецъ. Чудакъ ты! да зачѣм нам кавалерія, когда наши храбрые солдаты,

скоро бѣгают, что русскимъ казакамъ не догнать!...

Образы «нейтрального» Китая, а также «китайца» как вольного и невольного участника Русско-японской войны, отразят двойственное восприятие их русской сатирой. С одной стороны, «китаец» видится как явная жертва японской агрессии, а сам Китай – как страна, которую «японец» пытается реформировать на «западный» манер, но себе во благо; с другой стороны, в поведении китайца усматривают хитрость и осторожность, воспитанные тысячелетиями истории, что, по мнению российской печати, помогает ему уловить собственный интерес в схватке соседей.

Китаецъ. Ты думаешь, что мнѣ къ лицу этот заморскій костюмъ?

Азіятскій портной. Вы только слушайтесь меня

и я изъ васъ настоящаго джентльмена сдѣлаю!...

Шеф-редактор Вестника «Воронцово поле» Татьяна Филиппова

@темы: занимательная История